書中一開始,作者交代了他怎麼跟尼日的桑海族發生關係,如何與他的巫術導師─詹尼彤戈(Adamu Jenitongo)學習的過程。當然,也有典型的初診斷癌症病患,面臨複雜的醫療治療體系,所產生的挫敗、恐懼與擔憂,但這都不是這本書的精采之處,因為作者開始深切體會他進入巫術世界二十五年的體驗,才是本書的珍貴之處。 閱讀全文

書中一開始,作者交代了他怎麼跟尼日的桑海族發生關係,如何與他的巫術導師─詹尼彤戈(Adamu Jenitongo)學習的過程。當然,也有典型的初診斷癌症病患,面臨複雜的醫療治療體系,所產生的挫敗、恐懼與擔憂,但這都不是這本書的精采之處,因為作者開始深切體會他進入巫術世界二十五年的體驗,才是本書的珍貴之處。 閱讀全文

在台北工作到現在已經將近四年,而今年六月的時候,大部分的同事也都離開這裡,轉往各處展開新生活,而我選擇暫時繼續在原處工作。2008年,Emily的誕生,豐富了我們的生命,也讓我們開始重新思考生活與工作間的平衡,到底未來要如何擺盪。台北的生活圈的確方便,工作機會也很多,但是社會地位與財富,應該不是人生的全部,在安寧病房工作,我深深地體會到財富、地位無法滿足人的內心,只有溫暖家庭和平靜的內心才是幸福的根本。老婆最近買的書「種下200%的樂活幸福」,就是一本見證幸福的最佳例證。

閱讀全文

「和女兒談戀愛」的書名,真的很溫馨浪漫,描述親子家庭的點滴,沿著全書的脈絡下,會發現作者其實是在闡述一位母親的教育理念與實做。除此之外,我也很佩服身為母親的作者,當年在德國留學,在拮据的經濟狀況下,中斷學業,親自扶養兩個女兒,但作者不僅是個媽媽,也是堅強、有理想的女性,在四十六歲考上了兒童文學研究所,彌補了當年女兒出生後,未拿到學位的遺憾,因為她相信:凡是只要願意去作,遲早都可以達成的。 閱讀全文

很多時候,病患本身、家屬,甚至是醫療專業從業者,都會有這樣的質疑。雖然安寧緩和治療在台灣已經發展一段時間,但即使在醫療領域裡,這樣的聲音從來沒停息過,也些時候我感受到:在醫院裡安寧緩和逐漸成為不可或缺的「專業」,是因為原本的醫療已經無計可施,所以要讓病人有地方可去,並非所有醫師都認同安寧療護的積極療癒意義。如果你沒聽過安寧療護,也不了解藝術治療,或你是安寧療護的同道,那麼我要推薦你一本書:超越語言的力量。 閱讀全文

作者是日本人—內田樹,主旨就是探討「逃避學習,逃避勞動」,探討日本九零年代以來,學力急遽下降,大量產生尼特族(NEET; Not in Education, Employment or Training)的現象。這些看起來都是個人意志的選擇,作者認為都是來自:就學以前,即自我確立為消費的主體。過去的孩子必須參加家庭勞務,確立自己是家中的勞動主體之一,受到肯定、建立獨立行為,進而參加社會活動,但是現代的小孩(甚至包括我自己),都是先學習如何花錢購物。作者要強調的不是拜金主義,而是當孩子以消費主體的身份出現時,沒人會在意購買主體的屬人性質為何,但孩子卻可以感受至高無上的全能感:只要有錢,就能享受和大人一樣的待遇,不再需要透過參加家庭勞務,獲得肯定。孩子從小,只要表明「我是個消費者」的身份,都會被允許以獨立的個體參與社會活動。所以,學習對他們來說,也是一種消費的交易模式,用消費者心態來想:如果你不確定要購買的商品對自己有什麼幫助,你會購買嗎?難怪他們會問:「學這個有什麼用?」 閱讀全文

我在病房的總醫師辦公室,發現這本書:永遠的二號館—重現台灣醫界的人文精神,好久一陣子沒有看到類似這種「醫學人文」的標題了!作者是現任台大腎臟科主任吳寬墩教授,主要是為了他的老師-謝博生教授榮退而作。與以往榮退的紀念著作不太一樣,不是編年史式的羅列著作和經歷,是透過作者和他的老師之間的互動,以及自己求學和行醫的種種,帶讀者走過台大醫學院、台大醫院和台灣日治時代的醫療史,由師生之間的對話,了解謝博生教授在醫學教育改革中的努力點滴。 閱讀全文

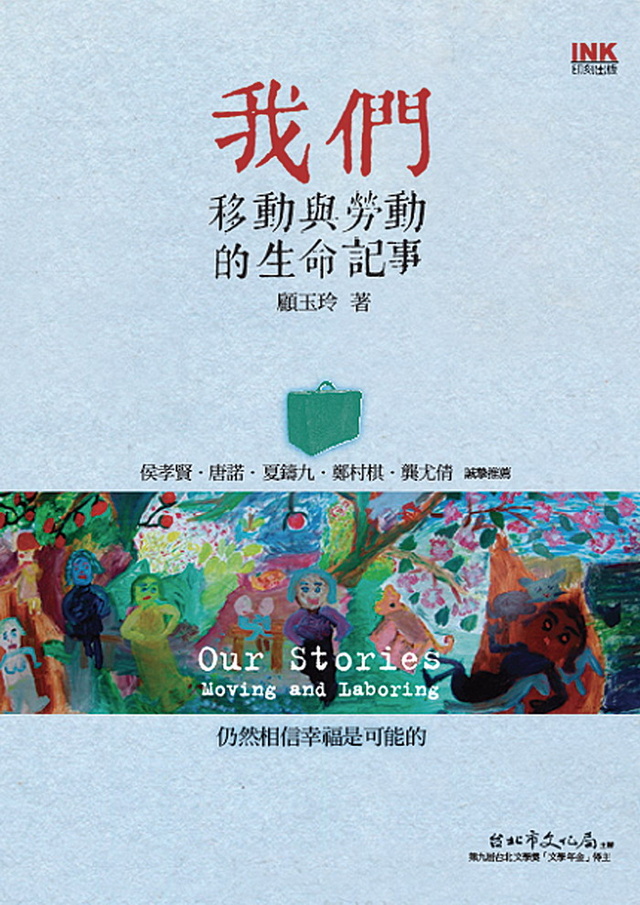

當然,與這本書相遇,或是認識台灣國際勞工協會(TIWA),都是老婆的遠見,從家裏的「2009年多元文化月曆 」到這本書,讓我對於TIWA這個組織,或是周遭生活的「他們」,能有更深切的認識。

家醫科的工作,很多時候要到病人家裏(所謂的居家護理) ,和到長期照護機構訪視住民,即使在一般病房或是安寧病房,也常遇到許多外籍看護。另一個深刻的印象,是在支援壢新醫院時,獨自看完一百多位,剛在中正國際機場下機馬上就到醫院報到的外籍勞工,一個個深邃的臉孔,有點慌張的眼神,我拿著用印尼文、泰文、越南文或英文的翻譯紙張,像警察盤問似的一個個問:你有沒有得過這些病?他們慌張,我卻因為「防疫」理由,面對許多出自來到異國的移住者,必須尷尬的執行國家政策,剛下飛機後,就要全身體檢,然後強迫抽血、驗尿和大便,不知道是我們的防疫網夠堅強,還是我們太恐懼!就如同書中提到的,外勞不能捐血,因為防疫理由,我們對這些藍領的、東南亞籍的、低階勞動者,有定期體檢追蹤和禁止捐血,但是白領的、西方的、投資型或技術型的外籍人士,卻沒有特別關注,似乎已經明顯的看出「防疫」背後的真實恐懼與歧視。 閱讀全文

總之,書中主要想要提倡的主張就是:在日本,中產階級逐漸消失,財富分配將往兩極移動,成為最富者和中下階層即下級階層為主的社會結構。比較有趣的是,書中的第一章,就對於今年的諾貝爾經濟獎得主保羅‧克魯曼(Paul Krugman)所提出的通化緊縮觀念有所批評,在大前研一看起來,景氣循環是錯誤的概念,他認為這是經濟無國界化及數位化所形成的價格正常化過程,景氣只是繼續在長期衰退。我對這部分的論述或作者對克魯曼的批評,不是非常了解,不過書中倒是引用了各式各樣的數據替M型社會建立起背景架構。 閱讀全文

沒有資優班—珍視每個孩子的芬蘭教育(Cherish Every Child),既芬蘭驚艷後,在台灣近來第二本關於芬蘭的書籍。不過跟芬蘭經驗有些不一樣,這本書全部都在談芬蘭的教育,旅居芬蘭六年的作者Yolanda,從對芬蘭教育特色的興趣出發,探訪了芬蘭境內的大大小小,遠遠近近的學校,為讀者們揭開了連續多年,在許多國際組織的評比中都拿報佳績的神祕面紗。

40多年前,芬蘭進行了教改,從最北邊的城鎮開始,一路往南推動,改變了舊式「學、職兩軌」永不交集的制度,改革前芬蘭採取能力分班,但1985年終於取消了能力分班;在教改開始20年後,中央行政機關解除了對地方教育體制的嚴格規定,不再對教學內容與目標施加過多的管理,中央從此只負責釐訂課程大綱,而讓地方政府去真正落實第一線的自主教學,而這些努力成就了「全世界落差最小的教育體制」。在芬蘭,沒有所謂的資優班、沒有制服、沒有督學、上課時間彈性自由、考試次數不多、學校不作排名、老師不作績效考核,也不標榜任何的菁英培養或競賽,評估和考試,都是為了讓學生知道從哪裡去自我改進,不是挫折學生與老師的士氣。 閱讀全文